Argentina y la metamorfosis

El siguiente artículo fue escrito por Diego Sztulwark, y publicado en su libro "El temblor de las ideas", Editorial Ariel, Julio de 2025.

Kafka es un estratega

Se lo puede leer como se lee El príncipe de Maquiavelo. Su punto de partida es la adversidad: la desesperación del héroe por carecer de las fuerzas necesarias, no solo para transformar la situación –para lo cual debería ser capaz de despertar las fuerzas populares dispersas–, sino también para emprender una resistencia individual lúcida. La potencia no le viene dada. Surge, más bien, de una triple impotencia: de su incapacidad para transformar la situación, de la incapacidad de vivir en la situación sin transformarla y, a la vez, de la imposibilidad de no transformarla.

El héroe está forzado a crear una salida donde no la hay. O, como escribe Serge en sus Memorias, a asumir que “el único remedio era luchar por una evasión imposible”. Este tipo de heroísmo constituye un lector suspicaz, un decodificador de signos de valor político y un receptor de mutaciones microfísicas del poder.

El ejercicio del periodismo profesional y crítico

Hoy molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. El periodismo es un pilar fundamental de la democracia, por eso mismo resulta incómodo para los autoritarios. En el plano del conocimiento, Kafka aparece como un jurista que articula derecho y redención; un abogado de los modos finitos ante la trascendencia de la ley. En el de la retórica, es el escritor de una poética propia de sujetos sin comunidad de arraigo.

En su obra, se afirman los derechos de lo insólito ante lo categorial y de la ironía ante una maquinaria cuyo funcionamiento crea una realidad normalizada. Kafka introduce desvíos, sin los cuales resulta imposible conocer y desmontar sus engranajes. Su política es una práctica experimental y crítica, que recuerda los procesos de fetichización que señalara Marx.

Una salida donde no la hay

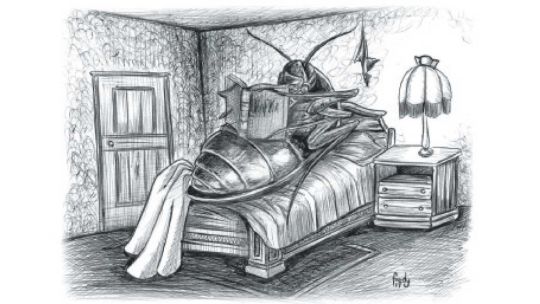

En La metamorfosis, el héroe resulta sometido a una “maldición” cuya magnitud es muy superior a la de su profunda mediocridad. La desproporción entre el mal que coloniza a Gregorio Samsa y las escasas fuerzas resistentes de este viajante de comercio no se deja captar sin más por el par analítico mundo exterior-interior subjetivo individual.

La transformación de Samsa exige considerar también el eje temporal y sobre todo la polaridad narrador-protagonista, que expresa la imposible conciencia total inmanente al acontecimiento en curso. Si hay algo así como un realismo en Kafka, es un realismo que incluye estas tensiones como dimensiones oníricas e inconscientes de los sujetos, de donde se desprende un humor, un criticismo, un dramatismo y un fuerte sentido de lo insólito.

La conversión del hijo varón y sostén económico de la familia burguesa en insecto ocurre durante “unos sueños agitados”, y es advertida por Samsa a la mañana siguiente. El héroe no comprende lo que le ocurre, y tampoco cree en ello, ya que su desgracia es demasiado grande para su horizonte intelectual y emocional.

Esta desproporción adversa es la condición constitutiva del héroe en Kafka, y es lo que Carlos Correas atribuye al propio escritor: la “síntesis mortificante de la incapacidad y la necesidad”. En sus Diarios, Kafka ejercita su “esquema de creación literaria”, según el cual la belleza autónoma de la forma se impone graciosa y libremente, haciendo desaparecer la incapacidad y haciendo emerger el yo de Kafka “más allá de los juicios reprobatorios”. Entonces “prevalece el amor”.

Kafka y su visión del heroísmo

Sea en sus personajes, sea en el propio Kafka desentrañando el mundo a través de ellos, es esta particular reconstitución de lo heroico –la posición paradojal frente a la potencia– lo que conmueve en su escritura y adquiere actualidad. Es esta reconstitución, más que el tema de la burocracia, lo que está en juego en lo kafkiano.

En Franz Kafka: Una búsqueda sin salida, Rodolfo Modern considera que el escritor checo alcanza en sus héroes la fisionomía de sujetos despojados de descripciones psicológicas, inmersos en un cotidiano atravesado por lo “fantástico e inverosímil”. Se trata de personajes grises, oscuros, que son héroes “en cuanto a que de ninguna manera rehuirán la lucha emprendida con el mundo”. En Kafka no hay rendición: “solo la muerte pone punto final al combate”.

El mundo se presenta ante los personajes de Kafka como algo “demasiado difícil de entender”, pero ellos no renunciarán en su tentativa de esclarecimiento, que solo progresará con auxilio de poderes que el escritor jamás nombra. En su obra, no hay triunfo final sino un progresivo debilitamiento de las fuerzas.

Los hijos, un problema sin salida

Kafka solicitó en 1913 reunir tres de sus textos –El fogonero, La metamorfosis y La condena– en un libro titulado Los hijos. La unidad interna y externa de estos textos, tanto la evidente como la secreta, justificaba el título y el contenido del libro que nunca fue publicado.

En su Carta al padre (1919), Kafka elabora un alegato contra el endeudamiento filial por medio del amor y la práctica de la crianza como una combinación de afecto y dinero. Ahí, el escritor toma la palabra para cuestionar el modo en que el poder amoroso instruye en la sumisión por la doble vía de la ley exterior que limita y de la interiorización de la autoridad que constriñe.

Luego de la carta “ser padre es ya otra cosa”. Después de Kafka, la paternidad se libera del despotismo, aunque el hijo siga abrumado por otras formas del entretejido de amor, dinero y poder. Kafka escribe su célebre carta a los 36 años, a una edad en la que uno aspira no a enmendar a los padres, sino a sí mismo.

El padre de Kafka se presentaba como superhéroe del ascenso social: del pueblo campesino a la familia numerosa y el comercio burgués. Pero el heroísmo de los hijos no pasa por imitar a los padres. En Kafka hay una invención del heroísmo: lo kafkiano no es la rebelión convencional ante el padre, sino lo original de la solución imaginada.

A esta solución antiedípica le dedicaron un libro Gilles Deleuze y Félix Guattari: Kafka por una literatura menor. En el mismo, repasan la estrategia del escritor: “El problema con el padre no es cómo volverse libre en relación con él (problema edípico), sino cómo encontrar un camino donde él no lo encontró”. El hijo no se vuelve héroe haciendo del padre su problema, sino encontrando un problema propio.

Las puertas de la política

El problema, para padre e hijo, son las fuerzas del mundo y lo que ellas hacen con las personas. El padre es el término de una senda recorrida hasta cierto punto, un camino que parece haberse bloqueado. La ficción del padre sacrificado, frustrado por amor, impide situar el problema en los términos del hijo. Según Deleuze y Guattari, al calcar el nombre del padre sobre los nombres de la historia, Kafka lo somete a “una agitación molecular donde se lleva a cabo una batalla totalmente diferente”. El padre es narrado en una epopeya, pero al ampliar su escala, el padre resulta redimensionado.

El escritor desbloquea el modelo paterno como un callejón sin salida e inventa una salida, una nueva entrada a la madriguera. El problema en Kafka “no es la libertad, sino el de una salida”. Su padre hizo un desplazamiento similar al de toda una generación de judíos checos: una migración desde el gueto rural a las grandes ciudades. Esa aspiración fue la transacción de aquella generación. Kafka realiza una maniobra política que desplaza los términos del planteo edípico.

La política de Kafka es, en un punto, guevarista: crear una, dos mil puertas de entrada y de salida; perforar el triángulo edípico, que parece herméticamente cerrado